Vers la construction d’espaces collectifs

Publié 26 août 2023, par Esprit Critique.

Cet article se structure autour de deux questions. La première interroge la légitimité de certaines formes de travail social [1], dont les contenus d’intervention sont encore trop souvent à l’image des logiques et des stratégies héritées des socio-analyses nord-américaines des années 1970 (Wacquant, 2007). Dans ces années-là, les postures prises par les travailleurs sociaux se (con) fondaient le plus souvent avec/sur des préconisations mettant en exergue les passages obligés des resocialisations. Deuxième question : comment respecter dans une même préoccupation les enjeux du vivre ensemble et les dynamiques des histoires personnelles ?

Les conditions et enjeux du vivre ensemble sont inscrites dans l’espace collectif français dès le XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau les explicite dans un texte appelé Du contrat social (2012 [1762]), qu’il présente comme le moyen de vivre en société. Principe de base : faire passer la loi civile avant les appétits personnels.

« Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très rémarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquoit auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique & le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avoit regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes, & de consulter sa raison avant d’écouter ses penchans… Ce que l’homme perd par le contract social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède… On pourroit sur ce qui précède ajouter à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui seule rend l’homme vraiment maitre de lui ; car l’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ».

Une explicitation de la deuxième partie de la question est possible également. Elle concerne les dynamiques inscrites dans les histoires personnelles et qui relèvent des assises culturelles et civilisationnelles. Elles renvoient à des comportements spécifiques et des aspirations inédites ou bien souvent méconnues des acteurs sociaux. Exprimées autrement, ces questions interpellent le travail social sur sa nature même et sur les rôles et missions qui lui sont confiés. Elles interrogent également la partition existante entre deux représentations et deux logiques. Les premières ne reconnaissent à l’intervention sociale d’intérêt et de légitimité que comme contributrice de l’intégration sociale. Les secondes lui permettent et l’invitent à mettre en acte des modes de fonctionnement et d’investissement souvent surprenants, sinon contradictoires en regard des prévisions inclusives des responsables de l’ordonnancement social. Pour autant, cette conception sans doute encore minoritaire mais plus ouverte, paraît mieux encline à respecter les contextes humains et leur complexité.

Approche contextuelle

La deuxième option semble davantage tournée vers l’innovation, voire l’inventivité. C’est vers elle que vont les préférences des auteurs de ce texte. Seront donc abordés ici les contours d’une intervention sociale réalisée dans un espace urbain, selon des modalités et des logiques prônant et devant faciliter l’émancipation et la participation des sujets.

Il va d’abord s’agir d’expliciter les contextes et postures, à partir d’une histoire simple et singulière, celle d’un éducateur que les dispositifs nomment « éducateur de rue » ou « travailleur social hors murs », et qui s’identifie lui-même comme travailleur social de rue. La première partie de ce texte posera quelques questions de départ, liées à l’occupation des espaces collectifs (publics et privés d’intérêt public) et à leur utilisation. La seconde partie prendra la forme scripturaire d’un récit et mettra en mots les situations de rencontre devant lesquelles s’est (re)trouvé puis s’est cherché l’éducateur. La troisième partie interrogera la situation précédemment décrite dans ses valeurs heuristiques et porteuses de sens, en lien avec l’intervention sociale.

La perspective qui est celle de cet écrit se fonde sur une approche inductive ou épagogique. D’abord partir de faits, puis remonter grâce à eux à une réflexion et un approfondissement du questionnement. En deuxième étape, en arriver peut-être à proposer une ou des hypothèses de recherche qui permettront à une problématique d’approcher la complexité situationnelle et relationnelle inscrite dans l’intervention sociale. Il est en effet préférable d’échapper aux théories échafaudées, sans doute avec pertinence, mais dans d’autres lieux et d’autres histoires et qui concernent les questions posées à d’autres acteurs. Or, et ceci est récurrent, dans les consignes données aux travailleurs sociaux, le copier-coller est de mise et prive d’une possible réflexion sur la surprise et l’inédit. Les progrès faits dans les analyses d’outre-Atlantique par exemple, souvent cités, ne peuvent servir de modèle, encore moins de paradigme, aux dimensions actuelles auxquelles participe le jeu sociétal hic et nunc. Edgard Morin l’écrivait déjà :

« Il faut établir des connaissances capables de résoudre les problèmes globaux à partir des connaissances locales… et de penser et d’agir conjointement localement et globalement. » (Morin, 2007 ; 2014).

Il paraît donc important de prendre la mesure, aussi attentive et rigoureuse que possible, des questions posées par les contextes de vie auxquels pourrait ou devrait répondre le travail social.

C’est pourquoi ces lignes renvoient à une première approche, contextuelle, que nous appelons synchronique, puisqu’elle se présente comme descriptive et narrative. Elles racontent une situation vécue et partagée entre un travailleur social de rue et une population. Elles n’ont d’autres prétentions que d’expliciter le caractère local voire anecdotique des questions et des constats posés en espérant leur donner, si ce n’est une pesanteur représentative, une valeur signifiante d’exemplarité.

De plus, les éléments d’information qui constituent la première partie du texte seront écrits au présent de l’indicatif. Ce qui est souhaité ici est de donner plus de clarté et de force aux deux approches présentées comme éléments contextuels. Ou retrouver la pertinence énonciative de l’autobiographie (Delory-Momberger, 2014). Il semble ainsi que le procédé d’exposition utilisé permet d’entrer dans un processus lié à la narrativité. Celle-ci étant définie par Brès comme « la mise en ascendance du temps », dans la mesure où « mettre en récit telle expérience vécue revient à passer du temps subi au temps maîtrisé » (Brès, 1994). Il s’agit là d’un choix épistémologique. En effet, l’approche narrative – ou « narrativité » – permet d’entrer dans la phase anamnésique (« souviens-toi ») de l’historicisation. Elle donne un sens (genèse, direction et but : telos et muthos) au récit. Elle contribue par conséquent à la construction identitaire à la fois du narrateur et des sujets/objets du récit.

Approche situationnelle

Un des auteurs de ce texte travaille dans les espaces urbains ouverts aux passages et fréquentés par diverses populations dont certaines n’hésitent pas à y prendre leurs quartiers. Ces individus ou ces petits groupes sont en général dehors, dans la rue, parce qu’ils y occupent un territoire qu’ils peuvent habiter, configurer et déconstruire selon leurs envies ou leurs nécessités : « on bouge ? ». Il n’en est pas ainsi de l’habitat qu’ils occupent ou plutôt dans lequel ils sont logés, entre promiscuité et injonctions, indispositions et indésirabilité, ennui et quête pour le surmonter. En face de ces personnes, un premier constat a été fait qui renvoie à la fois à l’existence de deux phénomènes et à l’absence d’un troisième. D’une part, ce qui est interprété et annoncé comme marginalité ou déchéance par les pouvoirs publics, les gestionnaires locaux (les travailleurs sociaux ?) correspond peu à ce qui est vécu par les sujets/acteurs. D’autre part, ce vécu est tout de même influencé par le type de représentations et de jugements cités plus haut, qui influe à l’évidence sur l’image que les personnes ont ou se font d’elles-mêmes. Cet aspect sera développé plus avant.

En troisième lieu, les considérations des uns et des autres renvoient essentiellement à des approches liées à la fracture sociale, voire à la « destinée » … « Ces temps, ça devient chaud pour trouver du boulot » ou « je me suis fait virer de chez moi, faut que je me trouve un petit biz [2] à me faire » … Mais rarement la logique intrinsèque de la production d’une marginalité indispensable au système économique est abordée. Une possible prise de recul sur ces questions est rendue difficile, empêchée ici par des situations-problèmes demandant une solution dans l’immédiateté d’un présent mal maîtrisé.

Autre constat, les interventions dans la rue et les milieux de vie desdites populations s’organisent à partir d’un travail de réseautage. De plus, ce travail s’efforce de rester en congruence avec les principes de « l’aller vers… » et de la libre adhésion. Il a donc une propension à renforcer les perspectives de mise en lien. Il peut également réduire les écarts entre le civil et le politique (Donzelot, 1994). En effet, et ceci vient d’être précisé plus haut, l’aspect politique et systématisant des situations individuelles ou collectives échappe en général à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient missionnés et « spécialisés » dans le traitement social, ou destinataires de ces traitements. Un double aspect ou phénomène ressort d’emblée des différents témoignages recueillis. Des échanges, souvent provoqués, ont lieu avec certaines personnes dans leurs espaces professionnels ou à l’occasion d’une rencontre croisant les occupations du quotidien, achats, visites et flânerie.

Deux postulats répondent aux questions interrogeant l’existence et la perdurance des situations de marginalité. D’abord la fragilité sociale des uns et/ou leur « irresponsabilité » et l’incurie du système de protection ou de promotion sociale relevant des propositions des autres. Les vécus sont donc relevés comme participant d’un fait social total (Mauss, 1968) et quasi définitifs, sans que ne soit réfléchie ni même évoquée une ouverture possible vers d’autres investissements. Ceux-ci, potentiellement transformateurs de ce qui est désormais admis comme faille, ou incapacité, paraissent relever de l’impossible. Tant paraît énorme et hors norme ; chantier que l’on n’ose même pas évoquer.

Partant, les observations des immobilités et des regroupements conjoncturels dans les parcs et sur les trottoirs font part de considérations sur ces vécus qui relèvent du négatif. Elles vont de la soi-disant reprise des auto-flagellations et du blasphème aporétique « tout est nul, je suis nul », aux attitudes auto-compassionnelles les plus éculées « démotivés et pas de chance ». Rien n’est dit qui ouvrirait à la genèse du phénomène et à sa complexité. Chaque situation est en effet regardée comme spécifique, particulière, pour échapper à une globalisation qui pêcherait par non-respect des individualités et des histoires singulières. Ce faisant, le jugement porté sur elles, qui s’inspire nolens volens de considérations sur l’équilibre sociétal à maintenir ou à interroger, passe outre leur valeur paradigmatique et systémique. On se réfugie alors dans ses prédispositions à faire ou à faire avec, et chacun reste dans son pré, où les vaches sont bien gardées.

Une expérience sera ici évoquée, qui prend sa source dans ce travail de réseau. La posture [3] privilégiée – sans préjuger de la prise en charge par des dispositifs éducatifs et socio-sanitaires pertinents – met en avant les notions de potentialité, de ressource et de partenariat. Et cela, en substitut à celles de besoin, d’usager, de bénéficiaire ou de client.

Ainsi, a été rencontré récemment l’un des fondateurs de l’association des Artpenteurs [4], troupe itinérante de théâtre engagée dans l’art de tourner en bouffonnerie des œuvres littéraires de « la controverse ». Cette rencontre a été du plus grand intérêt. Tout juste rentrée du Congo, cette personne évoquait sa dernière création, qu’il avait eu l’occasion de présenter dans divers contextes hors murs (place du marché de la ville, villages, etc.). À cette occasion, il avait pu apprécier la manière (discussions permanentes, interaction entre le public et les comédiens, échanges téléphoniques portables, etc.) dont le public venait se frotter au théâtre. Dans le cadre d’un échange entre la Suisse et le Congo, ces représentations ont permis à ce monsieur la rencontre avec la compagnie Théâtre des Intrigants [5] de Kinshasa, dont il annonçait la venue imminente à Lausanne.

Questionnement : liens et frontières

Un lien existait avec des jeunes et des adultes issus des communautés congolaise et zaïroise (certains s’identifiant encore et plutôt au Zaïre), première et deuxième générations confondues [6]. Cette nouvelle a donc été accueillie comme une véritable aubaine. Dans une projection des contacts avec lesdits publics et un mandat de dresser des passerelles entre le « connu » et « l’inconnu », étaient imaginés des liens possibles entre eux et cette troupe de Kinshasa. Plusieurs enjeux sur les terrains prenaient forme, muables et glissants, connaissance de soi, dévoilement et émancipation, mais aussi voyage, reconnaissance de l’autre et « vivre ensemble ».

Dans le contexte social actuel, les passions politiques se déchaînent et la représentation collective perçoit l’étranger comme une menace (cf. résultats des votations fédérales du 9 février 2014 en Suisse). La prévision de ce type d’exercice avait aussi pour dessein de donner à voir différentes facettes d’une communauté [7]. Ceci, en partant du postulat que la reconnaissance de l’autre passe par sa connaissance. Postulat qui semble être plutôt éloigné des programmes d’intégration, terme pour le moins ambigu [8], et dont l’expression semble s’opérer davantage sous la houlette d’un processus d’assimilation caché.

En résumé et de manière certes un peu raccourcie, l’intégration à la sauce helvétique pourrait se traduire par : je te reconnais par ta capacité à être une part de mon « je » ou une part du « nous » auquel cas je me réserve le droit de te permettre l’adhésion, en toute conformité. Par ailleurs, dans un État dit de démocratie participative – excluant au passage les personnes en incapacité de vote dont une large majorité est issue de l’immigration –, il est souvent fait appel à l’avis et aux décisions des citoyens. Or, on sait que les décisions influant sur l’ensemble de la société se prennent sur la base d’une participation moyenne des électeurs inférieure à 40 %. Cette proportion interroge le niveau de représentativité du « nous ». Il peut alors apparaître, notamment pour celles et ceux qui n’ont pas accès à la votation, comme opprimant/oppressant par l’image de la démocratie qu’il révèle, toute entière dépendante d’une minorité. Autre regard possible, de celui qui boude les urnes et considère ce niveau comme insignifiant.

Récit et narrativité

Lors de présences professionnelles dans la rue, gare, centre-ville, centres commerciaux ou quartiers, est proposée aux jeunes abonnés à ces endroits une sortie-théâtre à Lausanne. En dehors d’un vague souvenir où ce type d’activité était associé à l’école obligatoire, la plupart des publics rencontrés ne fréquentent pas le théâtre. Ce lieu de loisirs est réservé selon eux et en ces termes « aux vieux, aux bourgeois, aux intellos ou aux fils de… ». Malgré le peu d’intérêt manifesté au départ pour la proposition, un déplacement s’opère dans les têtes. La motivation de s’y rendre grandit au fur et à mesure des arrivées dans le groupe. La palabre s’installe autour de souvenirs de théâtre au « bled » relatés par les plus âgés. Puis, alcool ingurgité aidant, un silence plane qui dit le manque de moyens et la difficulté pour mettre en acte cette initiative.

La discussion est relancée à partir d’une deuxième proposition, un voyage en bus vers le site universitaire de Dorigny à Lausanne où se trouve la salle de théâtre. L’origine et le contexte d’apparition de l’idée sont évoqués, ainsi que l’opportunité et la chance que peut représenter la possibilité de profiter de la présence de comédiens venus de loin. Et retrouver, en outre, à partir de l’interprétation qui sera faite par le truchement de la scène, les perceptions qu’ils ont de leur pays. Autre information donnée, le sujet abordé doit être celui du statut de la femme au Congo. Une discussion démarre alors, puis enfle et se durcit, qui porte sur les convenances et les inconvenances relatives à la place de la femme dans la société au Congo ou ici en Suisse. Les avis divergent mais l’intérêt de se rendre ensemble à Lausanne est devenu bien réel. Le rendez-vous est fixé, reste à voir qui sera vraiment présent à l’heure du départ. Quelques appels téléphoniques en prolongements de la discussion sont donnés dans l’intervalle. Tout le monde est présent au rendez-vous sur le parking face à la gare. Deux personnes s’invitent sur place sans causer de perturbations majeures, la possibilité d’accueillir ce type d’imprévu faisant partie du jeu. Les uns finissent leur bière, les autres leur cigarette. Une quinzaine de personnes participent au voyage pour Lausanne, située à une trentaine de kilomètres d’Yverdon.

Sur le chemin, les chants et les hurlements d’un des passagers assis derrière mon siège conducteur témoignent d’un état euphorique peu commun et peu habituel. Il nous emporte dans un ailleurs qui interpelle et va jusqu’à choquer un collaborateur de mon équipe qui m’accompagne à titre formatif. L’ambiance est chaude et chaleureuse dans le bus. Une pause cigarette-bières est demandée à mi-chemin. Le départ a été prévu suffisamment tôt pour permettre cette halte et nous nous arrêtons à une station-service. Cette situation amène trois questions : Il semble que l’addiction se manifeste très rapidement, après une vingtaine de kilomètres parcourus. Parallèlement, l’idée de faire la fête plane dans l’air et doit, comme par réflexe presque « naturel », passer par la consommation de ce type de produits. Enfin, l’appréhension à l’idée de se confronter à une situation inconnue contribue sans doute à pousser les inhibitions dans leurs retranchements.

Une fois arrivés sur le parking de l’université, aux abords de la salle de spectacle et à peine descendus du minibus, un conflit éclate entre deux participants qui hurlent comme pour éviter d’en venir aux mains. Tant bien que mal, une forme d’autorégulation s’opère par l’entremise d’un ou deux de leurs compagnons, mais, déjà, les regards se portent sur ce fameux « nous, collectif » que semble caractériser une outrance certaine, jusqu’à provoquer le mépris.

Entre-temps, les billets réservés sont récupérés et distribués à chacun. Dans la salle et en préambule au spectacle a lieu une petite conférence sur la condition de la femme au Congo, mise sur pied par l’association Amnesty International dont est membre une collaboratrice des Artpenteurs.

« Nous entrons finalement dans l’enceinte du théâtre et nous nous installons au deuxième rang, soit quasiment en face de la scène. Malgré la propension à l’hilarité des gars que j’accompagne, leur attitude envers les autres spectateurs qui prennent place est faite de respect et de politesse. Ils sont fiers de sortir au théâtre et me l’ont signifié à plusieurs reprises. Ils n’ont donc pas l’intention de gâcher ce moment. Toutefois, les regards des personnes assises au premier rang se font sévères, comme pour fustiger par avance et de peur qu’elles éclatent, ces envies de rire et de plaisanter. Il s’agit notamment des personnes ayant mis sur pied le débat qui doit précéder le spectacle, peut-être encore sous le coup de la gravité des propos tenus et du sérieux de leur organisation. Un nouveau décalage se fait sentir alors. L’une des personnes en question me regarde avec insistance et m’invite à calmer “mes” jeunes. Je lui rétorque qu’il ne s’agit pas de mes jeunes et lui demande de bien vouloir m’indiquer les règles de « bonne conduite » et de bienséance de mise au théâtre. Sans réponse de sa part, je me permets d’ajouter, naïf et sincère, qu’il me semble avoir compris que le théâtre est un lieu d’expression qui ne peut se passer de la présence du public, aussi divers soit-il. Habité par le silence de l’inconfort, son regard continue dans la réprobation. Je ressens alors en moi une forme de tiraillement entre plusieurs besoins et envies. Besoin de ne pas perdre la face dans mon rôle éducatif ou pédagogique. Besoin également de laisser la place à la liberté d’expression des publics que j’accompagne. Et enfin, envie de passer un bon moment sans importuner quiconque. En y réfléchissant plus tard, une question me vient à l’esprit : Serait-ce l’expression d’une tension entre deux approches ? Une première, assimilationniste, manifestée au travers de l’attente, consciente ou inconsciente, d’une attitude conforme – implicite dans ce cas présent – à la manière de se conduire dans une salle de théâtre. Et une seconde approche, relativiste celle-là et caractérisée par la volonté de ne pas influer sur les comportements des publics en capacité d’interaction et en résonnance avec l’ici et maintenant. » (Carnet de bord, Lausanne, Théâtre de Dorigny, 15 avril 2011).

La pièce à peine commencée, les jeunes se mettent à rire très fort et parler lingala (langue courante au Congo Kinshasa) en écho aux répliques données par les comédiens. Ces derniers ne paraissent nullement perturbés ou gênés par ces interactions. Au contraire, elles semblent servir de point d’appui aux propos qui leur sont donnés d’exprimer. Parallèlement, l’ambiance de la salle se métamorphose. Les rires exprimés ont une fonction de contamination et les spectateurs deviennent alors des « spect’acteurs » d’un genre nouveau. La salle dans sa grande majorité rit autant des répliques des acteurs sur scène que de celles des acteurs de la salle. Une frontière a disparu. L’ambiance collective est de ce fait plutôt détendue. À la fin du spectacle, de nombreuses personnes viennent vers le groupe pour remercier d’« avoir littéralement changé l’atmosphère du théâtre ». Certains d’entre eux ont déjà assisté à d’autres représentations de la pièce, mais très différentes de cette dernière qui, cette fois, leur a permis de sentir et comprendre.

Un risque était pris à travers le pari de préserver un espace d’authenticité. Les expressions de joie, associées aux louanges verbalisées, semblent indiquer que le pari était gagné. Ce mode expressif peut alors apparaître comme une plus-value retirée de l’interaction sociale au service d’un « nous » en constante (re)construction. À ce jour, les publics croisés de temps à autre en ville parlent encore de cette sortie et certains évoquent même l’idée de créer un spectacle.

Problématique…

La lecture faite aujourd’hui de cette expérience d’accompagnement socio-éducatif renvoie a priori à une stratégie proche du relativisme culturel. Elle pose tout de même une question. En effet et par effet, malgré la volonté d’opter pour une approche plutôt ouverte et inclusive (Todorov, 1989), rien ne peut garantir dans ce genre de rencontre l’absence de toute stratégie d’assimilation. Plus normatif, plus simpliste et plus convaincant, le désir d’assimiler l’autre et sa différence est souvent plus fort que le dessein porteur de tolérance, d’ouverture et de reconnaissance [9]. Quel espace maïeutique[10] peut-il être créé dans les différents contextes et situations de l’intervention sociale pour contrer cette envie moétique [10] ou l’interroger dans un processus de déconstruction identitaire et de reconnaissance de l’altérité ? En effet l’approche compréhensive, qui dit s’appuyer sur le relativisme culturel, peine à échapper à une autre détermination, l’assimilationnisme. En particulier lorsque le besoin d’appartenance à un collectif, bande, club, groupe ou pays est viscéralement présent et intentionnellement manifesté. Le récent ouvrage de Philippe Corcuff (2020) s’attache à mettre en exergue le danger de la construction d’un « nous » qui tend à semer la confusion dans la scène politique et au sein de la société civile par la combinaison des différents rejets que peut entraîner cette aspiration à la mêmeté – antisémitisme, islamophobie et négrophobie, homophobie – jusqu’au soutien des stratégies et menées populistes par exemple.

Ainsi, cette mise en avant de l’identité comme retour à l’authentique ou aux vertus des origines la pousse à devenir frontière et limite. Elle ne peut plus guère, pour s’affirmer et se construire, s’appuyer sur un rapport d’identification à l’autre, à la fois différent et partie de soi-même (Ricoeur, 1990 ; Maalouf, 1998).

… et Utopie

Nous avons évoqué plus haut le « nous » indexé à une identité collective faite de proximité, de ressemblances et d’interdépendances. Nous voici maintenant devant une autre valeur du « nous ». En effet, traditionnellement, le nous est la réunion des « je » et des « tu » en allégeances réciproques. Assemblage réalisé dans le respect des territoires déjà investis et des interdits. Il semble également se construire à partir de la mise en forme d’une solidarité possible à partir de ressemblances et de points communs. Origine, idiosyncrasies partagées, espaces culturels unifiés, communauté d’appartenance et de projets… Ici, ce « nous » devient un ailleurs à construire, un chemin se faisant, un progrès en marche et donc un enrichissement en promesse. Il est ad-venir et pari, l’acceptation d’un désir de vivre ensemble, à créer.

Nous : Faits liés au rassemblement inattendu ou improbable de circulations dynamiques et d’investissements qui échappent aux prévisions et aux assurances. Et qui iraient plutôt du côté de la surprise et du frisson. Les « nous » se retrouvent dans leur multiplicité et leurs variations pour se re-faire continuellement, dans des modalités du trans-faire et de la re-connaissance qui s’accorde avec les apprivoisements et les enthousiasmes.

Dernière remarque, dans la déclinaison du verbe, le nous est communément appelé « la première personne du pluriel » … Or, il pourrait tout aussi bien être placé à la dernière place, après le vous, qui est distance et observation, énonciation d’une perception de l’altérité. Mais surtout après le « ils », qui désigne les autres sans (r)attachement et sans responsabilité. Le nous est ainsi la plus difficile des couches relationnelles à atteindre, l’identité collective. L’appel incantatoire au « nous » – « tous ensemble, tous ensemble… » – répété à l’envi dans les manifestations et les rassemblements est un indicateur intéressant de la difficulté à l’approcher. Il faut en passer par l’espace convictionnel et émotionnel voire la ferveur quasi religieuse pour donner sens et réalité à cette invocation [11].

Approche définitoire

Les allers et retours signifiés entre le « je » et le « nous » invitent à retrouver la définition ou une définition du travail social. Il est en effet nécessaire de s’interroger sur les bases sémantiques et épistémologiques du discours, si l’on veut éviter éclatement ou billevesées. Au cours d’un entretien visant à définir ce que pouvait l’intervention en travail social, les qualifications requises, la formation, puis le type d’implication attendue, M. Michel P., agent de service social en Alsace, le définit ainsi :

« Qu’est-ce qu’un professionnel du travail social ? C’est quelqu’un qui travaille avec et dans la relation, même si cela reste difficile… ça nécessite une formation et donc forcément, une forme de qualification… On est dans les deux en fait, on est dans quelque chose qui nécessite une qualification et en même temps une invention permanente de recherche de résultats mais sans injonction… Oui, on est dans une forme d’invention permanente, la relation est une forme d’invention permanente et de soi et de l’autre. Voilà. dit rapidement… Donc, effectivement, il n’y a pas de position figée, pas de savoir établi et c’est peut-être le sens de la formation, en tout cas du regard du travailleur social… Je pense même qu’il est dangereux de sortir de cette posture, de ce doute permanent d’une certaine manière ou en tout cas de cette invention permanente. Et donc de cette surprise permanente de l’autre, parce que sinon on fait ce qui se passe habituellement c’est-à-dire qu’on va catégoriser, pacifier, découper en problématique, en catégories, les personnes, les situations ».

La suite de l’entretien atténue quelque peu cette assertion qui met l’invention comme paradigmatique de l’intervention, et M. P. mentionne également :

« On pourrait peut-être juste nuancer ; il y a une partie technique qui relève de la connaissance des dispositifs d’aide, enfin, savoir remplir un dossier, savoir à qui s’adresser pour accéder aux droits, etc. Mais bon c’est la partie la plus… la moins spécifique au travail social… ».

Cet essai définitoire est doublement intéressant pour le sujet qui nous occupe. Il éclaire la difficile posture dans laquelle peut se trouver un intervenant social. Ceci, par exemple, lorsqu’il est face à des logiques d’acceptation et de compréhension du système « contrat social » qui, par leurs différences, ne permettent ni lien ni raccordement.

Se retrouve ici la situation vécue par un des auteurs, en position d’acteur, au moment de l’affrontement des axes d’expressivité des deux groupes de spectateurs : inhibition de la civilité bien tempérée et désinhibition de l’exubérance. Deux réponses étaient possibles, ainsi que cela vient d’être exposé : acquiescer à la demande de « calme silencieux » devant et pendant le spectacle, gage d’un respect pour les autres personnes présentes, ou prendre un autre parti, celui d’une jeunesse découvrant un mode d’expression inédit et voulant y participer. Cela d’autant plus que les acteurs professionnels, ceux actant sur la scène, donnaient à voir à ceux de la salle un autre jeu sociétal duquel ils étaient habituellement exclus, mais qui était leur, en héritage et patrimoine culturels.

L’évolution de la situation a donné raison à l’attitude « passive ou aboulique » de l’animateur qui n’a imposé aucune règle ni ordre d’obtempérer. Sa diatribe faite à l’intention de la dame exigeant une « bonne tenue » eut pu n’être pas suffisante pour calmer le jeu, mais c’est justement le jeu des acteurs, et de leurs répondants de la salle, qui a transformé le contexte de la rencontre et la situation de vie.

Ce qui est dit sur la surprise d’une nouvelle relation à découvrir dans toute intervention « sociale » est donc signifiant. Pertinente également la mention d’invention et de souplesse cognitive prêtes à autre chose que le prévu et l’organisé. « Invention permanente de soi et de l’autre » : ainsi peut se définir la relation appelée « intervention sociale ». Artéfacts sans doute indispensables, la connaissance des dispositifs et la capacité à retarder sa montre car si « nous avons l’heure, ils ont le temps ! »

Conclusion

Les deux questions posées au départ n’ont pas trouvé toutes les dimensions d’une réponse qui pourrait satisfaire l’ensemble des acteurs ou des protagonistes. Le récit repris dans la partie descriptive et narrative du texte renvoie pourtant à un début de solutions ou de nouveau questionnement.

Nous l’avons dit, le travail social et les interventions qu’il assume sont, en général, pris entre plusieurs logiques. La première, la plus évidente et la plus drastique, est celle liée à la rentabilisation de l’intervention sociale. Elle est directement issue de la gestion étatique et souvent considérée comme paradigmatique de l’action sociale. Elle obéit à la nécessité de remettre vers le centre, les marginalités. En effet, tout en ayant une utilité certaine de veille et de témoins, celles-ci peuvent en effet parfois faire basculer l’équilibre du consensus et du contrat social. Jusqu’à mettre en danger les sécurités acquises parfois au bout d’une lutte ou les progrès d’une longue histoire… Deuxième logique, celle de l’institution à laquelle appartient le travailleur social et qui lui dicte les normes et les valeurs, les comportements et les attitudes. Ceci, dans le cadre bien établi des référentiels, des attentes et des habitudes et des règlements affichés comme relevant d’une déontologie. Cette logique renvoie très souvent à une « entente cordiale tacite » qui n’a pas besoin de réaffirmations pour se dire, mais qui se reconstruit à chaque situation en légitimité acquise et non discutée. Elle s’inscrit également dans les habitudes du quotidien, occupation de l’espace, gestion du temps, environnements relationnels, habitus sociétal. Autre espace contextuel, le discours instituant l’accompagnement social, sous ses différentes formes, de la maternisation des publics qu’on infantilise (pas de droit de vote) à la mise en place d’un dispositif adapté. Troisième logique, plus intime et personnelle, et moins apparente, celle qui met en pertinence et en acte l’auto-prescription à laquelle obéit le travailleur social de rue. Il « s’oblige à » parce qu’il s’est engagé à faire ou ne pas faire, éviter ou refuser… Il s’interdit les endroits et les lieux glissants et potentiellement dangereux, pour ne s’autoriser que très partiellement les dépassements et les inventions. Ainsi, et de façon répétitive, il ne peut que redire les mêmes conseils, prescrire les mêmes orientations ou en appeler aux mêmes (c)ouvertures.

Pour toutes ces raisons, le travail social de rue a été ici interrogé, sur la façon qu’il a « d’apprivoiser » (de laisser venir) le « nous », dans son étrangeté parfois et les modalités de son opérationnalité, mais aussi sur la réussite de ses avancées vers une société refusant l’assimilation et se construisant à travers des marqueurs identitaires originaux. Arrive ici comme souhaitable l’éventualité que s’affirme un idiotisme[13] culturel donnant à chaque personne la possibilité de se transformer au gré de ses rencontres et d’affirmer une originalité sans faiblesse ni outrecuidance, mais sans dépendance ni domestication.

En effet, si les milieux du travail social et éducatif invoquent souvent la culture, et en général au pluriel, c’est pour expliquer distance et difficulté relationnelles par exemple. Celles-ci sont repérées comme prenant des formes repoussoirs (décorum vestimentaire) ou inhibitrices (prohibitions et interdits). Partant, les défenses dont chaque « culture » semble s’entourer questionnent celles et ceux qui sont dans la découverte des comportements et des aspirations de « l’autre ». Le malaise demeure et se renforce au fur et à mesure des expériences croisées. Pour cette raison, tant que « culture » sera synonyme d’acquis à préserver ou d’héritage transmis, aucune avancée n’est possible. La culture, si souvent convoquée et invoquée, ne serait alors plus qu’objet du conservatisme d’un « nous » frileux et protecteur. Ce nous plus ou moins raidi qui se revendiquerait comme défenseur de l’identité (nationale par ex.).

Autre possible, un « nous » éclairé, qui en appellerait, pour se défaire de ses peurs et de ses préjugés, à « l’interculturel », et ceci avec deux intentions. D’abord, comme clé de reconnaissance ou de passage vers une altérité à apprivoiser puis domestiquer. Ou, deuxième option, par un rassemblement vers la fusion et la négation mortifère de différences avérées.

Le « salut » ne serait plus dans la sauvegarde, mais il pourrait venir alors d’un changement de paradigme, la culture étant LE mouvement entre mobilités et acquisitions continues, fragilité et désir, curiosités et envies. Παντα ρεί, « tout coule » disaient les philosophes présocratiques, en nous invitant au voyage quotidien de la découverte et de la reconstruction.

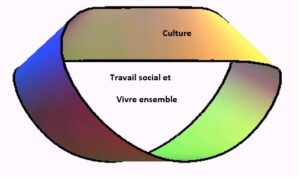

Un dessin valant sans doute mieux qu’un long discours, il semble que la bande de Möbius, dans la dynamique mobilitaire qu’elle induit, est la mieux à même de figurer et de représenter ce qui vient d’être dit plus haut :

Références bibliographiques

- Brès Jacques, 1994, La narrativité, Louvain-la-Neuve, Duculot, coll. « Champs linguistiques ».

- Dauphin Sandrine, 2009, « Le travail social : de quoi parle-t-on ? », Informations sociales, n°152, p. 8-10.

- Delory-Momberger Christine, 2014, De la recherche biographique en éducation. Fondements, méthodes, pratiques, Paris, L’Harmattan.

- Donzelot Jacques, 1994 L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique ».

- Honneth Axel, 2006, La Société du mépris, Paris, La Découverte.

- Mauss Marcel, 1968 [1924], « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques » in Mauss Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF.

- Morin Edgar, 2007, « Complexité restreinte, complexité générale », in Le Moigne Jean-Louis, Morin Edgar (dir.), L’intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique : [Actes du Colloque de Cerisy, 23 au 30 juin 2005], p.28-64, La Tour d’Aigues, éditions de L’Aube.

- Morin Edgar, 2014, Enseigner à vivre – Manifeste pour changer l’éducation, Actes sud.

- Rousseau Jean-Jacques, 2012 [1762], Du contrat social ou Principes du droit politique, in Collection complète des Oœuvres, Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4°, édition en ligne www.rousseauonline.ch, version du 7 octobre 2012.

- Todorov Tzvetan, 1989, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil, coll. « La couleur des idées ».

- Wacquant Loïc, 2007, Parias urbains : ghetto, banlieues, État. Une sociologie comparée de la marginalité sociale, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte / Poche ».

Conseils de lecture

- Artison Vincent, 2015, Le travail social hors murs et les enjeux de sa formalisation. Focus sur les notions de sécurité et d’insécurité, Berne, Peter Lang.

- Barley Nigel, 1994, Un anthropologue en déroute, Paris, Petite Bibliothèque Payot.

- Bayart Jean-François, 1996, L’illusion identitaire, Paris, Fayard.

- Beaune Colette, 1999, Éducation et cultures. Du début du XIIe siècle au milieu de XVe siècle, Paris, Sedes.

- Camilleri Carmel, 1985 Anthropologie culturelle et éducation, Lausanne, UNESCO, Delachaux et Niestlé.

- Demorgon Jacques, 1998 L’histoire interculturelle des sociétés, Paris, Anthropos.

- Fernandez Bernard, 2001, « L’homme et le voyage, une connaissance éprouvée sous le signe de la rencontre », in Barbier René (dir.), Éducation et sagesse : la quête du sens, Paris, Albin Michel.

- Heullant-Donnat Isabelle (dir.), 1999, Éducation et cultures. Occident Chrétien (XIIe-mi XVe siècle), Paris, Atlande.

- Lange Marie-France (coord.), 2003, dossier thématique « Enseignements en Afrique », Cahiers d’études africaines, n°169-170.

- Le Roy Étienne (dir.), 1996, dossier thématique « Besoin d’État », Politique africaine, n° 61.

- Vieille-Grosjean Henri, 1994, Je fais dans le débrouillard, N’Djamena Mission de coopération et d’action culturelle.

- Vinsonneau Geneviève, 1997, Culture et comportement, Paris, A. Colin.

[1] Voir Dauphin, 2009. « Quatre grands secteurs d’intervention : aide sociale, éducation spécialisée, animation et accueil à domicile… Une quinzaine de métiers…

- métiers de la présence sociale : les métiers d’accueil liés à des équipements sociaux, les métiers de rue (par exemple, la médiation avec les habitants d’un quartier) ;

- métiers de l’organisation sociale, c’est-à-dire tous ceux caractérisés par l’absence d’intervention opérationnelle directe ou de relation individuelle d’aide à un public d’usagers ;

- métiers d’intervention directe : en lien direct avec l’usager, avec un objectif de transformation de la situation et de résolution des problèmes. »

[2] Biz : abrégé de bizness.

[3] Une posture qui, dans une tension vers le partenariat, cherche à créer des liens avec un ensemble d’acteurs (publics, institutions, associations, etc.) susceptibles d’entrer en interaction et de bâtir puis faire vivre une société.

[4] Basée dans la région nord vaudoise, la troupe s’est dotée d’un chapiteau et propose des spectacles en itinérance, essentiellement sur la région Suisse romande.

[5] Impliquée sur la ville de Kinshasa, la compagnie avait, à sa manière, repris la fameuse Lysistrata (400 ans av. J.-C.) dans laquelle Aristophane avait imaginé pour les femmes un mot d’ordre efficace : « Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris ».

[6] Pour un certain nombre d’entre eux, l’injonction intégrative s’est traduite par des passages répétés en institution fermée dite « éducative » ou en milieu carcéral.

[7] Dont les composantes s’exposent, dans l’altérité et la mutation, à une perpétuelle déconstruction et à une tentative – s’il en est – de reconstruction. Ainsi, son caractère absolu est presque aussi vain que celui de sa disparition. Qu’est-ce qui fait alors une communauté ?

[8] Si le sens étymologique du verbe intégrer se réfère au latin integrare, soit renouveler ou rendre entier, la fonction qui lui colle à la peau se résume le plus souvent à l’action de faire pénétrer ou mettre dedans.

[9] « Sans la reconnaissance, l’individu ne peut se penser en sujet de sa propre vie » Axel Honneth, propos recueillis par Alexandra Laignel-Lavastine publié le 06 décembre 2006 dans la revue Philosophie Magazine [https://www.philomag.com/articles/axel-honneth-sans-la-reconnaissance-lindividu-ne-peut-se-penser-en-sujet-de-sa-propre].

[10] Qui ne s’intéresse et ne concerne que l’individu qui en est porteur (cf la chanson de J. Dutronc « Et moi et moi et moi ! » 1968).

[11] Idiotisme, de ῑdiᾠtήṣ : original. Chaque culture est spécifique d’une construction personnelle et donc originale, susceptible qu’elle est d’être revisitée à chaque respiration.